近年香港的政治氣氛使社會關注點都落在民主、人權等重大議題上,對於社區中存在已久的露宿者現象,媒體平日很少著墨,自己行街見到露宿者,都是抱著「見到佢地瞓街,又可以點」的旁觀者心態。早兩天進戲院看《濁水漂流》,我才再次思考本地一群露宿街頭的社會邊緣人的生存狀態。

導演李駿碩在一個戲後分享會中提過,英文會以Homeless的概念來形容「無家者」(今年奧斯卡獲獎電影Nomadland中,有一幕談到Frances McDormand有次被問到是否無家可歸,她回答說不是無家可歸(not homeless),只是沒有房子 (just houseless))。反之以香港的情況,則較常用「露宿者」(英文譯作Streetsleepers)來形容一群露宿街頭的人。「露宿者」一詞,在中文世界印象一般較為負面,但相對英文Homeless的概念,「露宿者」或「街友」特指那些在公眾地方睡覺過夜的人士,在電影中所定義的對象較為精準。

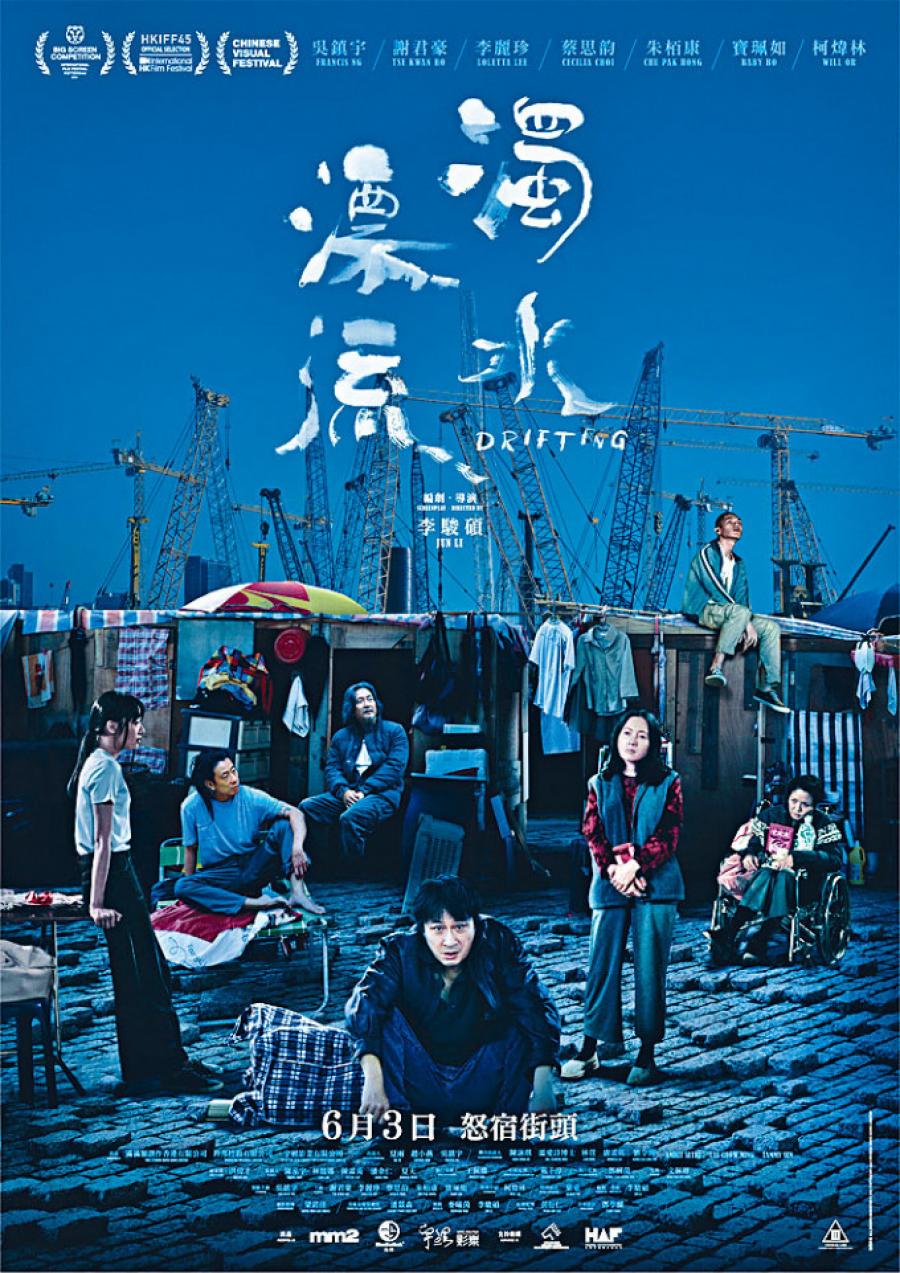

電影講述一群在深水埗聚居的露宿者,事緣一次由食環署及警方半夜展開的聯合清場行動,將他們的家當被當成垃圾清走,逼使他們集體向社工求助並入稟小額錢債處,向政府追討現金賠償兼道歉。戲中大多場景都是取自深水埗一帶,加上大量對白加插粗口,戲味十分本土。無獨有偶,去年底還上映了另一套獨立電影《夜香・鴛鴦・深水埗》,描述四個平常而沒有刻意著眼的民生面貌,當中的政治隱喻和時代記憶,對這一代的真‧香港人而言,自有另一番體會。

還記得當年修讀副學士,導師安排了一節晚上讓我們自行進行露宿者探訪,當時我和幾位同學深夜到了文化中心附近,花了半晚只有三兩個願意接受我們簡單訪問,感覺他們彼此都是較鬆散的一群,用紙皮蓆地而睡,沒有電影中刻意展現的凝聚力。但也有不少地方跟電影人物相似,例如說話以短句表達,回應較緩慢,多夾雜著粗口。記得當時自己也有問「為何露宿」類似問題,而在電影中,確實也呈現一幕記者訪問輝哥(吳鎮宇飾)露宿因由的場面,當中一句對白「屌,唔通殺過人又周街同人講咩」,使我想起自己當日「旁觀他人痛苦」的無知。

電影一方面沒有否定露宿者有自身問題 (例如吸毒、酗酒、犯罪坐監、家庭關係破裂)和衍生的治安問題,同時透過批判政府粗暴清場的執法手段以至社區規劃不當 (士紳化現象),帶出露宿者面對的種種困境。戲中的輝哥數次提到「深水埗係窮人住既地方」,昔日這群在社會最底層的人,尚有半點空間瑟縮於球場、通州街天橋底、公園長椅等公眾地方,但隨著(所謂的)豪宅殺入區內,加上政府用半夜洗地、天橋底圍封鐵絲網等方式驅趕他們時,到底他們還剩下多少生存空間?

(以下內容含劇透,慎讀)

輝哥

當一眾街友從社工何姑娘(蔡思韵飾)口中,得悉政府願意賠償二千元但拒絕道歉的時候,內部的張力便蓄勢待發,一下子幾乎所有人都選擇妥協和解了事,唯獨只有輝哥堅持抗爭到底,對輝哥而言,他對接受吸毒甘願被法律制裁,卻不能接受政府草草賠錢了事,要求政府就行政失誤還他一個公道。但就連社工何姑娘到最後忍不著,反問「一句道歉係咪真係咁重要」。可見他對公義的執著,比社工更甚。他最激動人心的一句對白,不是「政府做撚錯野就要道歉」,而是下一句「我地老同係咪好撚好恰」,不禁令我想起黃子華早兩年在棟篤笑曾引用過霑叔《不文集》的金句「為真小人爭取社會地位,不肯讓偽君子們霸佔全世界」,替社會被標籤化的小眾吶喊,大有異曲同工之妙。

每個人或多或少都有過一段不堪回首的過去,尤其當沉淪一段時間,便很難重新開展「第二人生」。以輝哥為例,出冊後重遇昔日道友「越南老爺」(謝君豪飾) 後,對方就請食「第一餐」(做回「老同」),儘管索訟期間有嘗試戒毒,其後木仔(柯煒林飾)突如其來的出現,令他不時思念逝去的兒子,最後因獨自留守抗爭而精神壓力太大,連唯一與兒子依存的照片也燒去,最終更釀成木屋大火。導演刻意留白,未有解釋輝哥是因為釋懷而刻意放火自盡,還是未了結心願便意外在大火中結束生命。

木仔

戲內木仔的角色設定,是中產家庭中失散了的男孩,年少造成的精神創傷,使他長大後不善表達。有一幕是旁人對他在街邊吹口琴,以為他是賣藝而對他作出施捨,實情他當時並不是討別人金錢上的施捨,只是享受街道上的自由地做自己鐘意做的事而已。這令我反思到,好心幫人之前,其實又有沒有真正了解別人的需要和感受?

社工何姑娘

何姑娘正好是好心幫人,但對受眾帶來意想不到後果 (unintended consequence)的反例。戲內她抱著一股幹勁,滿腔熱誠地希望幫助露宿者,甚至不計較用工餘時間幫「老爺」用社交網絡找到失散多年的兒子。只可惜好心做壞事,到頭來反而使老爺在兒子面前,面對不了自己不堪回首的人生,最終跳海自殺收場。

陳妹 (李麗珍飾) 和蘭姑 (寶珮如飾)是成功脫毒,而又獲批上樓 (因蘭姑腳患問題),脫離街頭露宿生活的極少數。儘管陳妹只是當洗碗工,生活依然過得刻苦,但起碼可以自力更生。現實中成功「翻身」脫離露宿者身份的例子也許寥寥無幾,但有一部分並沒有自暴自棄,希望政府和社會盡量對他們給予空間和包容,讓他們(特別是短期露宿者)早日重拾正軌。

電影其中一個寫實地方,是帶出露宿者引伸的社區治安問題。深水埗區一直存在較多露宿者和南亞人聚居,偷竊、販毒等情況的確對當地居民生活構成負面影響。2018年中大黃洪博士聯同研究團隊進行了「深水埗露宿者研究報告」,並向相關政府部門提出了六項改善深水埗區露宿者生活的建議,不知道今天的政府,有沒有採納其中一些方案?

寫實的,還有久違了的人情味:有在天光墟擺檔的婆婆,得悉陳妹和蘭姑成功上樓,轉贈了尿壺給不良於行的蘭姑,陳妹二人亦獲贈何姑娘送贈的棉被。更熟悉的場面,莫過於在大銀幕上看見北河街明哥粉墨登場,親自為一眾露宿者派飯。

片尾彩彈:劇終有特別嗚謝消防、警方以至康文署等多個政府部門,唯不見食環署。有心定無意,還望觀眾入場自行判斷。