入場前早已知道《金都》電影的主軸圍繞著婚姻,網上又看見不少評論指電影可能令一些人對婚姻的憧憬幻滅,我卻選擇帶著拍拖5

年零6

個月的女友進場看。老實說,現在想起來真有點玩火。

古人說「三十而立」,對即將步入三十歲的女性而言,可能更是一個心理關口,忐忑隨時變成別人眼中的「剩女」。根據統計處一九年公佈的統計數字,本港女性初婚年齡中位數在2018年為29.7歲,男性為31.5歲。但,嫁得早又不一定嫁得好。王迪詩在她的文章也說過很多次:「世上最豪的賭徒不在澳門,而在教堂」,不然的話,何解2018年本港離婚數字比起三十年前上升四倍多?

電影中透過抽繪兩段真假婚姻,道出都市男女面對婚姻的矛盾和惶惑,其中有幾點都想借機反問自己:

- 點解想/要結婚?

- 婚姻和自由之間的取捨

- 點先叫尊重對方?

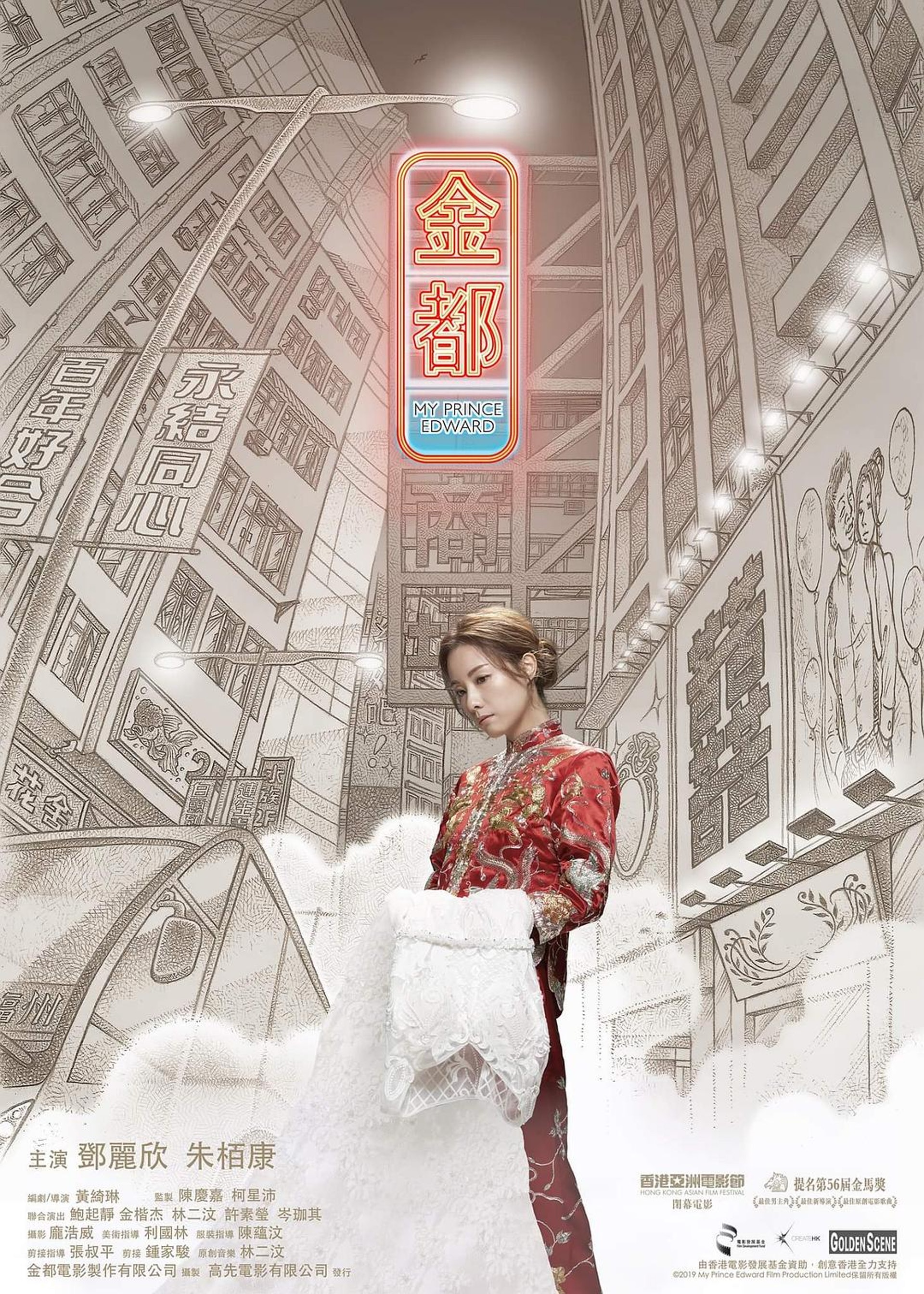

「戀問」完一大堆,電影卻沒有為觀眾「戀答」或勸人回頭是岸,反而不少地方都故意留白,連結局也是開放式,沒有交代鄧麗欣飾演的張莉芳對婚姻的抉擇,明顯讓觀眾帶著問題離場。

點解想/要結婚?

既然一紙婚書不能保證雙方婚後從此過著幸福快樂的生活,「結完就分」更比比皆是,為何人們還要結婚?對我而言,當一段關係走到某個階段,並且認定對方為終生伴侶時,結婚便是給予對方名份和許下愛的承諾的見証;結婚誓言和鑽石戒指,代表著一種顯性的約誓 (至於會否像歌詞所講「卡數跟深愛是正比例」,則見仁見智吧)。

電影預告結尾曾出現過這句讀白:「我地係咪唔結婚就要分手?」這或許是很多戀人內心糾結的問題,當然我自己也不例外。說到底,無論結定分,雙方都需要尊重對方意願,兩個人在一起,坦承相對最要緊,總好過瞓埋一齊,但又互相猜度,永結不同心。女友曾訕笑我們這些男人最恨「發達、升官、死老婆」,我心裡暗忖:「想發達,先要讓自己成為資本主義的奴隸,與其恨老婆亡,倒不如窮盡一生做好老婆奴呢!」

婚姻和自由之間的取捨

戲中張莉芳與Edward(朱柏康演)是一對原本感情穩定得像老夫老妻的同居伴侶,Edward的角色設定是缺乏父愛,原來出於很想照顧別人的心理,變成黐身的男人 (記得有場戲Edward行街看見女友的闊領衫露出Bra帶,馬上幫她執正番件衫,這種可能源於唔想女友俾人睇蝕的心理,作為男人的我倒是理解),最終令張莉芳承受很大壓迫感。反觀女方卻選擇對生活事事妥協,例如行街經過好心為櫥窗內反了肚的小龜反番轉,怎料被店主誤會想買龜,最終無奈買下。

二人性格看似一凹一凸,同居生活看似融洽,其實不然。有一幕講到Edward母親在二人家中一聲不響便丟棄了張莉芳養的小龜,接著張跟Edward走到附近公園泳池遍尋不果,拋下了一句:「我哋以後係咪都係咁㗎啦?」,教人看得嘆息。

如果婚前同居是一面照妖鏡,將婚後可能出現的千瘡百孔原形畢露,那麼,同居不也正好為雙方相處提供磨合的機會嗎?正如《金都》所預示,同居以後朝夕相對,更需要給予伴侶適當的生活空間。畢竟,我們基因裡都是嚮往自由。

對內地人而言,取得香港身份証一直是通向自由之路的通行証 (自2020年6月30日正式通過《國家安全法》後,香港人在港大概已失去免於恐懼的自由,借用盧梭的一句話:「我們生而自由,卻無往不在枷鎖之中。」在香港,這枷鎖似乎越收越緊),因此才有中介協助假結婚。諷刺的是,在香港這片自由之地生活的張莉芳,不論事業愛情都過得不如意,反觀只有最後自願放棄單程證的內地人楊樹偉才達到真正選擇的自由,找到自己想過的日子。

電影takeaway:學習尊重對方

結婚從來不是二人的事,是兩家的事。電影中張莉芳表示不想擺酒,只想旅行結婚,一切從簡, Edward母親卻反問:「旅行結婚?你爹哋媽咪同意架喇?」對長輩展示尊重本應是好,但,問題是,結婚難道是一場做給別人看的show嗎?不然的話,我們何必要介意別人的眼光?

尊重這個字,說起來易,做起來卻從來不易。不論婚前婚後,都應給予對方適度自由過生活,關心對方同時又切忌太黐身 (例如不該像Edward不停whatsapp問阿芳返內地行蹤,連女友買新短褲都要管一餐),避免對方承受不必要的壓迫感。二人生活少不免有爭拗,坦誠面對問題,總好過什麼都收收埋埋唔講。就正如Shall we talk歌詞,「若沉默似金 還談什麼戀愛」。

最後還要提自已,不是為了過分遷就對方而磨蝕一個人的稜角,說到底,他/她愛的是原是獨一無二的你,人無完美,何必成為別人眼中的你?